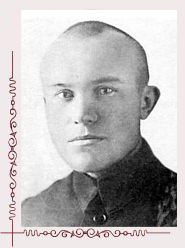

Дмитрий Алексеевич Ершов родился в деревне Глинново Кологривского уезда Костромской губернии в крестьянской семье. Окончил сельскую и второклассную церковно-учительскую школу. Как один из лучших учеников церковно-учительской школы был принят в учительскую семинарию, но вскоре отчислен, т. к. не смог внести плату «за содержание в общежитии». Работал на лесопильно-деревообрабатывающем заводе чернорабочим, «мальчиком» при конторе, табельщиком, помощником конторщика.

В феврале 1917 года был мобилизован в царскую армию, служил ротным писарем. Шла первая мировая война. В армии он сблизился с большевиками, начал активно вести политическую агитацию среди солдат, разъясняя позиции и требования коммунистов-ленинцев. В конце декабря 1917 года Ершова «как имеющего звание учителя школы грамоты» демобилизовали из армии, и он отправился домой. «Прибыл в деревню ярым большевиком», — вспоминал позднее Дмитрий Алексеевич.

В сентябре 1918 года Д. Ершов добровольцем вступил в Красную Армию. В этом же месяце его приняли в Коммунистическую партию.

Первое публичное выступление молодого поэта Дмитрия Ершова со своими стихами состоялось в январе 1919 года. Оно было не слишком удачным.

Летом 1919 года красноармеец Ершов сражается против контрреволюционных банд под Костромой. С осени 1919 года Д. А. Ершов — секретарь редакции газеты политотдела 6-й армии Северного фронта «Наша война» (город Вологда). В этой газете впервые были опубликованы его стихи. В «Нашей войне» Дмитрий Алексеевич проработал до её закрытия, до апреля 1920 года.

После разгрома интервентов и белогвардейцев Д. А. Ершов переезжает в Архангельск, работает в политотделе Беломорского военного округа, а затем в губкоме партии — заведующим литературно-издательским подотделом.

Вместе с Федором Чумбаровым-Лучинским, другом и соратником, Д. Ершов участвует в создании Архангельского пролеткульта, в выпуске литературно-художественного журнала «Красное Поморье» (вышел один номер). Несколько его стихотворений вошли в сборник архангельских литераторов «Последний из царей» (1921 год), выручка от продажи которого пошла на помощь голодающим Поморья. В 1921 году вместе с журналистом Л. Циновским выпустил сборник стихотворений «В путь». Поэзия Ершова агитационна, пронизана революционной романтикой. Его статьи и стихи появлялись и под псевдонимами: Ёрш, Е. Р. Шов, Далер, Дм. Сиверко, Дед Митрий.

Летом 1921 года Ершов был избран членом губкома РКП(б) и городского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

В феврале 1922 года в Архангельске открылась губсовшкола имени В. И. Ленина. Д. Ершов назначается завучем, а затем и заведующим этой школой. Он вкладывает много труда и энергии, заботясь о том, чтобы из стен школы выходили хорошо и разносторонне подготовленные советские работники. По его инициативе в школе был организован выпуск ежемесячного журнала «Ленинцы». В этом же году в Архангельске выходит сборник стихов Д. Ершова «В пути».

С 1922 году Дмитрий Ершов — активный член редколлегии журнала «Большевистская жизнь». В ноябре 1924 года Архангельский губком РКП(б) назначает его редактором губернской газеты «Волна», которая при нем становится массовой. Он выпускает приложение к ней — «Рабочую библиотеку», создает газету «Северная деревня» (для сельских читателей), становится организатором губернских совещаний рабселькоров, которые помогли привлечь талантливую молодежь из глубинки к журналистской работе.

В апреле 1926 года Москва назначает Ершова редактором губернской газеты «Орловская правда». В 1927 году по инициативе М. И. Ульяновой он становится заведующим отделом рабочей жизни в газете «Правда».

Затем он редактировал газеты в Саратове, Сталинграде. С 1932 года по 1938 год вновь в Москве, где под руководством М. И. Ульяновой работал в ЦКК РКИ, потом в Бюро жалоб Комиссии советского контроля при Совнаркоме СССР.

В годы Великой Отечественной войны Д. Ершов был политработником в 43-й армии, в рядах которой сражались тысячи архангелогородцев. После войны работал корреспондентом «Правды» по Курской области.

Похоронен Дмитрий Алексеевич Ершов в Курске.

Ершов Д. В путь : стихотворения / Дмитрий Ершов, Леонид Циновский. – Архангельск : Архангельский пролеткульт, 1921. – 39 с. Читать